Les différents modules de skatepark

Si le « roller street » utilise le mobilier urbain, les « skateparks » offrent des structures composées de modules, des constructions artificielles reproduisant ou imaginant des volumes urbains. Récapitulatif de leurs noms et de leurs formes...

Par alfathor

Les modules de skatepark : une grande diversité de forme et d’usage

Qu’est-ce qu’un module de skatepark ? Définition d’un équipement modulaire.

Les modules d’un skatepark sont des constructions artificielles reproduisant ou imaginant des volumes proches de ceux du mobilier urbain. Le but des skateparks est de permettre la pratique du roller agressif ou roller street, du BMX, de la trottinette ou du skateboard dans un environnement plus sécurisé que la rue. En cela, ils ressemblent aux prises sur les murs artificiels d’escalade (S.A.E).

Les skateparks proposent des modules très variés

Le terme de « module » est essentiellement utilisé pour les skateparks dit « modulaires« , c’est à dire quand les formes ne sont pas réalisées d’un seul tenant comme dans un skatepark en béton. Nous utiliserons le terme de module comme terme générique, par abus de langage.

Attention, tous les fabricants ne se valent pas !

Municipalités et pratiquant(e)s : soyez prudent(e)s ! La qualité des skateparks varie considérablement d’un fabricant à l’autre. Et un prix bas s’expliquent souvent par une moindre qualité. Parfois, les matériaux se dégradent rapidement dans le temps. D’autres fois, ce sont les vis des modules qui partent. Il arrive également que les plaques de revêtements se trouent. Ou encore, les liaisons du module avec le sol qui sont mal réalisées. Parfois, les « lignes » qu’empruntent les riders sur le skatepark se croisent et augmentent les risques de collision. En celaà, les mairies ont tout intérêt à se renseigner auprès d’autres municipalités, de bureaux de conseils spécialisés, et auprès des riders avant d’acheter des parks clé en main.

De gros modules sont plus sécurisants que de grands modules

Par exemple, il reste fréquent de croire que de petits modules sont plus sécurisants que les gros modules. Mais ce n’est pas forcément le cas ! Une grande courbe en bois ou en composite est plus accueillante qu’un petit incurvé en bitume en cas de chute. Le riders glisse vers le bas, dans un matériau souple, alors que le béton renvoie toute l’énergie de la chute. La largeur des modules importe aussi, plus, un module est large, moins il y a de risque de partir de travers et de tomber à côté.

Quand on se rate dans une trajectoire ou un saut, une aire de réception plus large peut également être plus rassurante.

Les skateparks ont plusieurs objectifs :

- Offrir un cadre de pratique plus sécurisant pour les pratiquants

- Proposer une diversité des formes et de configurations à rider

- Réduire les dégradations du mobilier urbain

- Permettre la progression technique des patineurs

Ils peuvent être en :

- Bois

- Métal

- Composite

- Béton

La pratique en skatepark est une étape formatrice avant de s’attaquer à une pratique purement « street ». Certains en font même une spécialité. D’ailleurs, l’essentiel des contests de déroule désormais en skatepark ou en bowl.

Les différentes familles de modules d’un skatepark

Il existe des modules avec des fonctions différentes :

- Les modules lanceurs : pour prendre de la vitesse et envoyer les riders sur d’autres modules

- Des modules de sauts

- Des modules de glisse

Ces familles de modules peuvent se combiner.

Le coping

On donne ce nom aux barres rondes ou carrées qui sont intégrées dans les arêtes des modules. Elles permettent aux riders de faire des slides plus facilement et en limitant l’usure des modules. On trouve souvent des copings sur le haut des quarters, des curbs, des ledges, des rampes, des spines…

La pyramide

La pyramide est un module qui se compose de 4 plans inclinés. Elle permet de lancer des sauts d’un plan vers un autre. On dit que le rider passe d’une face à une autre en transfert.

On trouve des déclinaisons en :

- demi-pyramides

- quart de pyramides

- à 6 faces

Il est fréquent de trouver les demi-pyramides sont collées à une table de saut et les quarts sont utilisées dans les angles des skateparks.

Le ledge

Le ledge n’est pas un module à part entière. Il s’agit plutôt d’une extension sur un module existant. Le ledge est un petit muret sur lequel on peut slider. Il suit la forme du module sur lequel il est installé.

On en trouve sur les tables de saut, (comme sur la photo de la table ci-contre) mais aussi sur les pyramides. Il peut même y en avoir plusieurs sur le même module !

|  |

Le quarter (lanceur avec courbe)

Le quarter pourrait être comparé à une demi-portion de rampe. Il s’agit sûrement du module le plus courant dans les skateparks. Il sert de lanceur. Autrement dit, il est utilisé pour prendre de l’élan et de la vitesse. En général, il est couplé à une table. Il est aussi utilisé pour les demi-tours, certains en profitent pour rentrer une rotation ou un air avant de repartir. En général, il possède un coping. Il ne faut pas confondre le quarter avec le plan incliné ou « bank » dont la surface d’élan est plate. Parmi ses variantes, on trouve le quarter en angle.

Le quarter en angle ou « corner »

Ce module permet d’exécuter les mêmes figures que le quarter mais il est aussi utilisable pour effectuer des transferts d’un plan vers un autre ainsi que pour slider en virage.

|  |

Le plan incliné (lanceur avec plat)

C’est un des modules les plus fréquents dans les skateparks avec les quarters.

Comme son nom l’indique, il se compose d’une plateforme d’où on s’élance dans une pente. Le plan incliné permet de prendre de l’élan pour fait des sauts sur un autre module.

Leur taille varie en fonction de la table de saut ou de la funbox que le rider doit franchir en fasse.

Comme les quarters, il existe des plans inclinés avec des extensions ou des variantes avec:

- Deux niveaux de hauteur

- Un rail dans la pente

- Un muret dans la pente

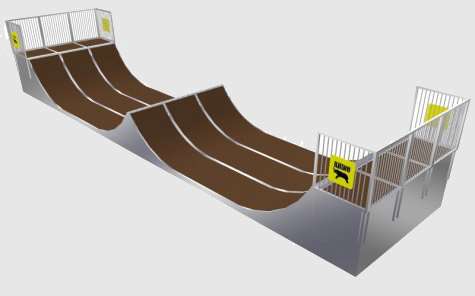

La rampe : un module de skatepark assez rare mais apprécié

La « rampe » est un module assez peu courant sur les skateparks car il fait partie des plus chers et de ceux qui demandent le plus d’espace pour être installés. On l’appelle également « U » à cause de sa forme ou encore « half-pipe » (en anglais). Elle permet d’effectuer une grande variété de tricks. Sa taille peut varier considérablement :

- « mini-rampe » ou « micro-rampe » (1,20 m)

- « moyenne » ou « middle-rampe » (1,80 m à 3 m environ)

- « Big rampe » (3 m à 6 m de haut environ).

Le tremplin

L’unique usage de ce module est, comme son nom l’indique, de propulser le rider en l’air pour effectuer des figures.

Il peut être doté d’une courbe ou d’un plan incliné pour s’élancer, les courbes étant beaucoup plus efficaces mais entraînant souvent un excès de hauteur.

Le tremplin est utilisé en high-Jump. Ses dimensions sont réglementées au niveau national pour permettre d’établir des records. En général, le tremplin est utilisé seul (si le ne compte pas la barre à passer ! ). On atterrit à même le sol.

Le spine : une arête qui fait la liaison entre deux modules

Son nom vient de l’anglais et signifierait « épine » et on le comprend mieux en regardant sa forme. En effet, ce module se compose de deux courbes collées l’une à l’autre par la partie haute. Elle sont séparées par une arête.

Parfois, le spine se conçoit grâce à deux quarters collés l’un à l’autre. Sinon, on le trouve sous forme d’un petit module simplement posé sur le sol.

Le spine offre de nombreuses possibilités de figures :

- simple transfert

- rotation aérienne d’un côté vers un autre,

- slides sur le sommet

- etc

Il possède souvent un coping. Il s’avère être bien pratique pour commencer à travailler les grosses rotations.

La table de saut ou « funbox »

La table de saut est un complément indispensable aux lanceurs. Elle se compose en général d’une courbe suivie d’un plat et d’un plan incliné.

Elle peut être complétée par des rails ou des curbs sur le plat ou dans les pentes, au centre ou sur les côtés. Parfois, une demi-pyramide est collée sur un côté. On l’appelle alors « funbox ».

Là encore, les possibilités de tricks sont nombreuses en fonction de la structure du module

- transferts

- sauts

- rotations

- shuffles

- etc.

Le trottoir ou table à manual

Ce petit module est une surface plane et assez basse. Il peut:

- Etre composée de deux niveaux (double marche)

- Disposer parfois d’un rail central ou latéral

- Etre collé à un curb

- Etre posé au sommet d’un autre module

On en rencontre très fréquemment dans les parks. Il est bien adapté aux débutants qui veulent débuter en slide. Il est souvent comparé à un muret ou à un curb.

En skateboard, on prend souvent ses arêtes en slide.

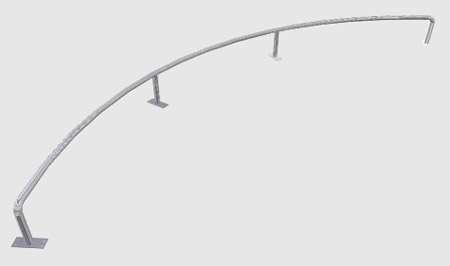

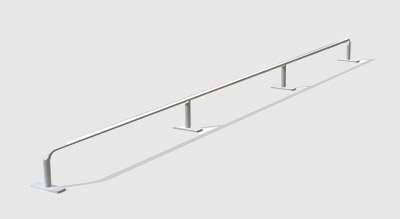

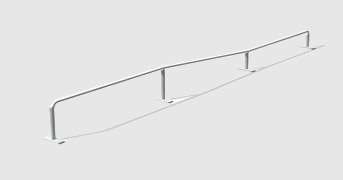

Le rail : module de skatepark incontournable

Il existe de nombreuses variétés de rails. Ils sont utilisés pour réaliser les slides :

- ronds

- carrés

- doubles

- hauts/bas

- droits

- inclinés

- courbes (photo ci-contre)

- en kink (avec plusieurs hauteurs : les kink-rails)

- hand-rails (main courante pour descendre un escalier)

Les rails ronds sont plus adaptés au roller alors que les rails carrés conviennent mieux au skateboard.

Plus ils sont longs et plus ils laissent le temps au rider de se caler ou d’enchaîner plusieurs figures.

On dit d’un rail qu’il est en « kink » lorsqu’il se compose d’une succession d’inclinés et de plats. La difficulté technique provient des pentes de la barre. Cela ressemble ainsi davantage à une main courante d’escalier que l’on pourrait trouver dans le paysage urbain.

Le « wall » ou mur

C’est une paroi verticale sur laquelle le rider peut venir s’appuyer ou carrément rouler. Certains viennent même se caler au sommet !

Les riders tentent de rester plaqués sur les walls grâce à leur vitesse. La vert’ (la partie verticale) vous permettra de vous initier au « wall ride » (rouler sur le mur). Vous pourrez aussi vous entraîner aux allers-retours sur un plan vertical.

Il existe même des walls arrondis.

Ce module se trouve assez rarement dans les skateparks municipaux. On le trouve surtout dans les roller parks payants et sur les skateparks des grandes compétitions.

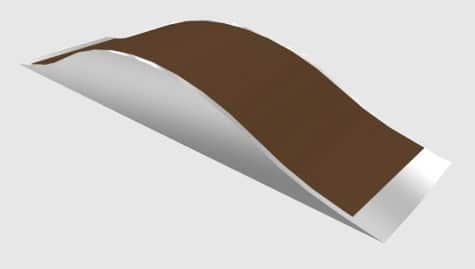

La vague, un module de skatepark de plus en plus courant

Une vague est un module en forme de bosse. En général, les fabricants en enchainent plusieurs de tailles différentes.

La cague est un module assez ludique. Les débutants l’apprécient particulièrement car il permet de mieux appréhender des surfaces de glisse différentes. Leur taille peut considérablement varier.

Il existe aussi des lanceurs en forme de vague.

|  |

Le volcano, un module plus fréquent dans les skateparks en béton

Comme son nom l’indique, ce module a la forme d’un volcan ! On le trouve surtout dans les skateparks en béton parce que cette forme est plus facile à réaliser avec du ciment.

Les riders l’utilisent pour faire un transfert d’une face à une autre ou pour faire un saut au dessus.

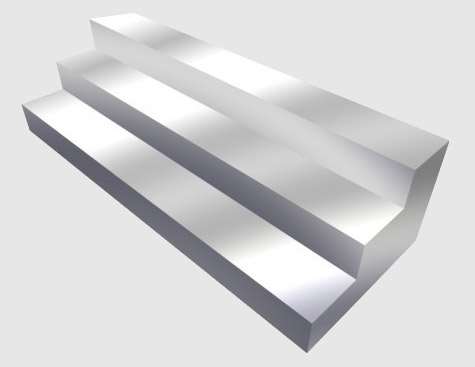

Les marches : un classique des skateparks

Elles reproduisent tout simplement les escaliers que l’on peut trouver en ville.

Les riders peuvent :

- les sauter

- les descendre en tac-tac avant ou arrière.

En général, les designers de skatepark combinent les marches avec un handrail pour être fidèle aux configurations du mobilier urbain.

Pour le tac-tac (descendre un escalier en roulant), il est préférable que les marches soient un peu longues et pas trop hautes. des bords arrondis sont aussi plus agréables.

Le snake ou canyon : un module rare et convoité par les riders

On peut comparer le « snake » ou « canyon » à une sorte de half-pipe en longueur qui serpente (d’où son nom de « snake » (serpent en anglais). Le canyon est aussi une métaphore pour désigner ce modules creux qui s’étire en longueur. On y peut y faire un grand nombre de figures :

- l’utiliser comme une rampe

- faire des transferts d’une partie du snake à un autre

- slider sur les arêtes du canyon

- lancer des rotations aériennes…

- Un module qui offre beaucoup de possibilités !

Pour aller plus loin

Spotland.fr : le site de référence des lieux de pratique en France et au delà !

Photos : Rhino-Ramps, TraficWay, 3R Skateparks, Rollerenligne.com

Kéno40

17 janvier 2013 at 16 h 45 min