Guide du freestyle et du battle par Close Yr E’s

Après avoir proposé une définition du freestyle slalom, Chloé Seyrès nous invite à réfléchir sur son intégration dans le cadre des compétitions de battle. Elle s'interroge notamment sur les interactions entre le patineur, les juges, le public, le speaker ou encore le DJ...

Par alfathor

Par Close Yr E’s

Le Guide du Freestyler : Qu’est ce que le freestyle ?

Pour définir ce qu’est un battle, il est important de commencer par définir le freestyle.

Pour définir ce qu’est un battle, il est important de commencer par définir le freestyle.

La notion essentielle de Liberté

Sans aller chercher bien loin, on trouve l’essence même de l’esprit dans la composition-même du terme freestyle : « free » > libre.

Associée au terme « style », cette liberté s’oriente vers sa forme intellectuelle : une liberté d’opinion et de vision, et également de créativité. Le freestyle est en effet la liberté d’attribuer une définition propre et unique à chacun de ce qu’est le style – le style dans sa définition large d’expression créatrice.

Si bien que chacun a une définition et une vision spécifique du freestyle. Avec cependant cette notion commune de liberté, inhérente et prédominante chez tout le monde, qui permet de faire le lien entre toutes les définitions existantes.

En plus de cette liberté d’expression (vision propre, créativité), le freestyle prône aussi une certaine liberté physique – qui passe d’un côté par l’extériorisation de notre vision propre via notre patinage, et de l’autre par la liberté qu’offre la pratique de la discipline.

C’est une activité individuelle : on est indépendant, donc libre (libre aussi à nous de rouler à plusieurs mais ça n’est pas une nécessité).

C’est une activité théoriquement praticable n’importe quand, et n’importe où : l’espace de prédilection étant la rue – un espace ouvert (par opposition à couvert, pas limité) et public (par opposition à privé, accessible à tous).

Sur tous les plans, il y a donc cette idée de ne pas être bridé par des règles (conventionnelles, sociales, physiques, autres), cette idée de liberté et de libération (physique et intellectuelle) qui prend le dessus.

La notion découlante d’Adaptation

Activité itinérante. Adaptation. Créativité.

Cette activité du freestyle ne revendique aucun principe, mis à part celui, inviolable, de liberté. Les définitions sont aussi nombreuses qu’il existe de freestylers, et tout peut faire office de spot. Cela nous amène au principe d’adaptabilité que chaque freestyler se trouve obligé de développer par la force des choses – pour s’adapter à la vision d’un collègue, au spot…

Le paradoxe de la ligne

Assez paradoxalement pourtant, le slalom freestyle est une activité créative dont le cadre d’évolution est des plus restreints : une ligne de plots, c’est-à-dire un espace fini (avec un premier et un dernier plot), qui plus est, en 2D (évolution aller-retour sur une ligne) !

Le but est donc d’exploiter le cadre d’évolution (la ligne) le plus possible, en jouant avec les limites imposées – par l’inventivité ou la ruse, par des idées originales ou des subterfuges…

Le freestyler est donc ironiquement limité physiquement (espace 2D) – ce qui limite évidement les options de création, mais ça booste à exploiter au maximum les options possibles. Encore une fois, le freestyler s’adapte au cadre et cherche à en tirer le meilleur profit.

Le freestyler est un rider-slalomeur, qui a une vision unique et personnelle du slalom dont la seule notion inhérente nécessaire est celle de liberté, qui s’adapte à toute situation (lieu, temps, personne), et qui exploite au maximum son espace de jeu (ligne de plots) paradoxalement limité (2D).

Le Guide du Battle

Le casse-tête : Trouver un système de compétition en accord avec l’esprit du freestyle…

…donc trouver un système de compétition qui ne limite pas les envies et les performances des riders par un règlement, et l’adapter à cet esprit.

Ainsi, la notion de Battle découle de celle du Freestyle.

Il n’y a donc pas de règlement établi en Battle. Pas de règlement, cela signifie ni d’étalon ou d’échelle de points par figure.

Poser un étalon irait à l’encontre des principes du Freestyle : cela signifierait que chaque rider est comparé à une norme fictive (étalon) et doit s’en rapprocher… or, en Freestyle il existe tout sauf une norme. Un battle est une comparaison entre riders. Il n’y a donc pas de règle déterminant si une figure est meilleure qu’une autre, mais il y a un jugement. Comme dans d’autres disciplines freestyle (BMX, skateboard) un système de confiance entre les juges et les compétiteurs est instauré : ainsi des riders d’expérience reconnus sur la scène freestyle internationale (pour leur résultats, leur niveau et/ou leur capacité à juger) sont là pour évaluer les prestations des riders, et ensuite se concerter pour établir un classement commun. Il n’y a donc pas un juge seul face à sa feuille et à ses interprétations (et à ses erreurs ? ) mais une entité, un groupe d’experts de la discipline qui va donner un résultat réfléchi et cohérent.

Il est évident qu’un rider polyvalent sera préféré à un rider qui se répète, qui n’exploite qu’un seul type de tricks, ou qui se concentre sur la technique aux dépends du style (et inversement).

N’est pris en compte que ce qui est réussi dans les 30 secondes imparties. Cela signifie qu’une erreur (chute, plots tombés, par exemple) ne sera pas pénalisante en elle-même : le rider se pénalise lui-même s’il rate car cela lui fait perdre du temps pour faire et réussir d’autres tricks. Selon que l’erreur est plus ou moins maîtrisée, cela aura un impact plus ou moins négatif sur l’impression générale (une chute rattrapée en souplesse ne laissera pas de si mauvaise impression… presque au contraire : elle montre qu’on sait – encore une fois – s’adapter…). Ce système encourage ainsi la prise de risque : si le trick passe, tant mieux… sinon on a juste perdu un peu de temps et on enchaîne sur autre chose.

Tout ceci a pour but, encore une fois, de ne pas cloisonner les riders dans un cadre rigide qui briderait leur imagination… et par là même, limiterait leurs performances.

Le seul cadre imposé est celui de la ligne de plots.

Le concept-même du slalom est de slalomer sur/autour des plots – le rider gère comme il l’entend son espace d’évolution (ligne) du moment que le trick commence et finit sur la ligne. Lorsqu’on sort des plots, on sort du concept – sortie volontaire pour une bonification, ou involontaire pour mauvaise gestion d’un trick.

Le Jury compare les riders sur les plots. Hors des plots, c’est une sorte de hors sujet par rapport à la consigne. Il s’agit quand-même d’une performance, qui doit être prise en compte, mais qui a moins de poids qu’une performance sur les plots. Elle ne pourra servir qu’en arme de départage si les juges ont des difficultés pour trancher par exemple.

Et tout ceci a pour résultat de créer une émulation grâce aux différences qui peuvent s’exprimer librement : les tricks sont échangés, améliorés, dépassés d’un Battle à l’autre (ex : le last trick d’Igor Cheremetieff à Battle Moscow ’08

décliné sous toutes ses formes dès le Battle suivant – au Paris Slalom World Challenge, par Rudy Op’t Veld par exemple (voir ici).

L’adaptation aux paramètres de la situation

Le concept-clé d’un battle est sans doute la gestion de l’environnement. C’est-à-dire l’interaction entre le rider et tous les paramètres qui sont en situation : le rider doit tenir compte de la situation, de son environnement et agir en fonction, s’adapter.

Ci-dessous les paramètres en question :

Les riders

Parmi les paramètres, il y a avant tout les autres riders.

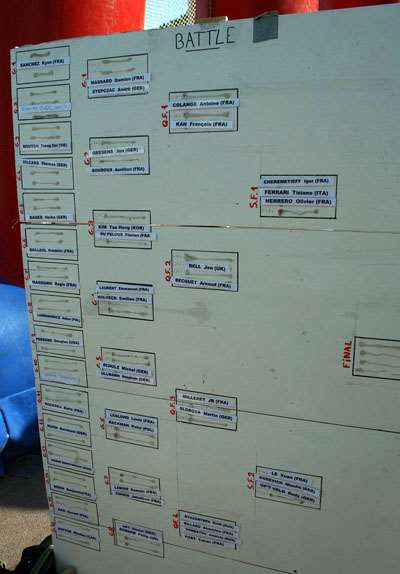

En Battle, les riders s’affrontent dans des poules de trois ou quatre, où seuls les deux meilleurs seront retenus pour le tour suivant. Le Jury compare les riders pour établir un classement. Les riders ont le plus souvent trois runs de 30 secondes (au minimum deux) et un last trick (quand ils atteignent les demis et finales).

Pourquoi plusieurs mini-runs ? Pour permettre cette interaction : un jeu de question-réponse et de surenchère tactique entre les riders. Le but étant bien souvent de tenter la même chose que son adversaire… en mieux, afin de faire la différence et de se placer au-dessus dans le classement comparatif de la poule.

La chose en question pouvant être de nature variée : qu’il s’agisse d’un trick (ex : chicken leg) ou d’un type de trick (ex : spins), d’un type de run (ex : tricot de style rapide pendant 30 secondes), etc. L’autre but étant de placer des tricks qui font défaut à ses adversaires pour gagner en polyvalence et en originalité par rapport aux autres (c’est-à-dire sortir du lot). Ce dernier point incite à agrandir son répertoire d’un Battle à l’autre, d’une confrontation à l’autre.

C’est pourquoi il est préconisé de rouler en fonction de la situation et de décider sur le moment des enchaînements à faire – et non de construire au préalable des runs, ce qui aurait pour résultat de réduire à zéro toute interaction entre les riders, qui rouleraient chacun de leur côté.

Le Battleground

Prenons à présent le Battleground comme deuxième paramètre auquel s’adapter.

Le Battleground est l’aire de Battle où les riders évoluent. Autour, on trouve le Jury, le DJ, et le public (les autres paramètres décris plus bas).

L’organisation de l’aire est souvent calquée sur le schéma suivant : deux lignes de 80 (une de 20 et une de 10 plots), une ligne de 50 (20 plots), et une ligne de 120 (14 plots). Mais libre aux organisateurs de proposer un tout autre schéma – cf. par exemple le Lugdunum Battle ’08 où le Battleground était constitué de 14 plots de 120, 20 de 80, et d’un « X-Style » (deux lignes de 80 de 9 plots se coupant en leur milieu).

Le rider doit donc être à même d’improviser des runs sur des parcours qui peuvent (plus ou moins) varier d’un Battle à l’autre.

A noter également que le rider doit s’adapter au sol sur lequel il roule. Un sol dont la qualité du revêtement peut varier, un sol pas toujours plan (extérieur oblige). Le choix de l’endroit est bien souvent fait en fonction de sa popularité et du passage (pour avoir du public), et ce critère est tout aussi important que la qualité du sol.

Le Jury

Le Jury

Le Jury est un paramètre particulier auquel il faut prêter attention.

Les juges, tout comme les riders, ont des sensibilités différentes… et une définition propre à eux-mêmes de ce qu’est le freestyle.

Le Jury doit impérativement s’adapter au rider.

Comme mentionné plus haut, le fait qu’il n’y ait pas de règles à proprement dites, signifie que le Jury peut être amené à juger et à comparer différentes performances qui peuvent varier du tout au tout. Il doit s’adapter dans le sens où il doit accepter la définition du freestyle du rider en train d’évoluer – car elle diffèrera forcément de la sienne : il doit pouvoir juger le rider à la fois selon ses propres critères mais aussi prendre en compte les critères qui importent au rider.

Par exemple, un juge dont la définition du freestyle serait « l’harmonie d’enchaînement de tricks » devant juger un rider dont la définition est « le challenge technique en repoussant ses limites » : le juge doit évidemment prendre en compte son ressenti propre (c’est un jugement subjectif d’une impression générale) et faire attention à l’harmonie dans le run (puisque c’est ce qu’il trouve primordial), mais aussi l’intention du rider de faire valoir des prouesses techniques (même si pour lui ce ne serait qu’un critère secondaire).

Note : très souvent le jury est composé de riders toujours en fonction. L’avantage étant que le juge-rider est à la page, et connaît les tendances actuelles. Il est donc probablement le plus à même pour juger et évaluer la spécificité/difficulté des tricks.

Il est possible que dans l’avenir, l’adaptation devienne réciproque : tout comme le Jury doit s’adapter au rider, il pourrait aussi être judicieux pour le rider de s’adapter aux sensibilités Jury – étant donné qu’il y a forcément une subjectivité dans le jugement.

Le but ne serait pas de jouer au caméléon : le rider garderait ses convictions, mais pourrait – tactiquement – faire attention à coller également aux attentes des membres du Jury, qui se seraient présentés à l’avance et qui se seraient expliqués sur quels critères ils sont le plus sensibles (comme il est d’usage en danse Hip-Hop). Il ne s’agit ici que d’une piste d’évolution tactique à tester dans l’avenir.

Le DJ et le Speaker : les catalyseurs d’ambiance

Le DJ et le Speaker : les catalyseurs d’ambiance

Le DJ mixe en live, et dans l’idéal s’adapte aux patineurs et à leurs styles.

Il existe un dialogue entre les riders et le DJ. Le DJ permet également de faire le lien avec le public – tout comme le speaker, autre entité incontournable d’un Battle. Ce sont les deux catalyseurs d’ambiance.

Le DJ interagit principalement avec le rider, cela permet de donner une unité au spectacle dont le public est témoin. Le speaker interagit principalement avec le public, afin d’expliquer ce spectacle et d’y intégrer le public.

Le public

Contrairement aux idées reçues, le public n’est pas qu’un simple témoin passif de la scène qui se déroule sous ses yeux. Son opinion et ses réactions peuvent influencer inconsciemment à la fois la performance des riders et la décision du jury – dans une moindre mesure certes, mais il faut avouer qu’il a quand même un certain poids.

Un format de compétition en constante évolution

Cependant, l’adaptation n’est pas uniquement destinée au rider, mais aussi au Battle.

Je m’explique : le Battle doit s’adapter au mieux pour coller à l’esprit Freestyle. Ainsi, d’un Battle sur l’autre on observe des modifications et des améliorations dans le déroulement notamment. Ainsi, au cours de cette saison 2008, on peut noter quelques changements :

– composition des poules : après quelques battles, le nombre optimal de riders par poule a été fixé à 3 ou 4.

A chaque tour, deux riders passent (donc à moins de 3 riders on perd tout l’intérêt du challenge). A plus de 4 riders dans une poule, il devient difficile de comparer tous les riders entre eux (le jury fait travailler sa mémoire immédiate pour classer les riders) ; et la poule dure trop longtemps… pas très optimal ni pour les riders de la poule, ni pour les autres, ni pour le public.

– last trick : de 3 au début de l’année, les essais pour réussir le last trick passent à 2. L’idée de chance supplémentaire est conservée – afin d’inciter les riders à tenter un trick difficile et à repousser leurs limites. Trois essais donnait une impression générale poussive : d’un point de vue spectateur, même si le rider réussit malgré tout son trick sur son troisième essai, l’idée retenue n’est pas celle d’une réussite, mais plus celle d’un rattrapage (il a bien raté deux fois, heureusement sur la troisième il s’est rattrapé).

– décompte : sur de plus en plus de Battles, le décompte du temps – tâche du speaker à la base – s’affiche sur un écran, doublé de bips de prévention.

– l’ordre de passage en finale : avant déterminé par les résultats des riders aux demi-finales, il peut à présent faire l’objet d’un choix tactique – chaque finaliste choisit sa place, le plus haut placé au World Ranking étant le premier à parler. Avec le nombre de compétitions WSSA qui commence à être conséquent, le World Ranking s’affine et est de plus en plus complet.

– Le système des tableaux croisés a été amélioré. Sans rentrer dans les détails, un système d’évolution des groupes a été mis en place de sorte que deux riders ne puissent pas s’affronter deux fois de suite dans deux groupes différents. Les classés 1er de leur groupe restent dans leur partie de tableau, alors que les classés 2ème passent dans l’autre partie (tableau du bas s’il était en haut, et inversement).

– Les tableaux de consolation : à chaque groupe, les riders classés 3ème et 4ème sont éliminés. Il existe une solution, pas souvent mise en place en raison du manque de temps, qui consiste à faire un tableau avec tous les recalés afin de les réunir dans un Battle dit de Consolation.

Chaque Battle a l’avantage d’être unique : organisation, Battleground modifié, jury et DJ différents …si bien qu’il est naturel que les règlements de déroulement varient et évoluent. C’est dans une continuation logique d’adaptation immédiate et récurrente. Pas seulement parce que ce format de compétition est encore jeune (première occurrence à la PSWC 2006) – et donc parce qu’il cherche encore ses marques – mais aussi parce que ce critère d’adaptation est inhérent et est revendiqué par l’esprit du Freestyle.

Le Battle est un format de compétition créé pour les besoins des freestylers. Il permet de créer une unité chez les freestylers en leur proposant des regroupements et des rendez-vous pendant lesquels ils peuvent s’affronter de manière directe, et partager leurs nouveautés.

Cela toujours dans le but de progresser soi-même. Les Battles permettent d’un côté de mettre en évidence les points forts et les points faibles du freestyler (cf. confrontation directe aux autres) – et donc de l’aiguiller sur les points à renforcer ; d’un autre côté, ils permettent au freestyler d’échanger (tricks, conseils) – recevoir pour étayer son panel de tricks, et donner pour étayer celui des autres.

Il est possible de progresser seul, mais la progression est plus lente et moins variée (un seul point de vue d’exploitation). En progressant en groupe, c’est-à-dire en échangeant (donner+recevoir) chacun apporte une pierre à l’édifice. Le groupe crée une stimulation créatrice et imaginative, et tout le monde en ressort gagnant.

Cela peut être vu comme une utopie altruiste (avancer tous ensemble)… ou alors comme un moyen altruiste (faire progresser le groupe) d’arriver à ses fins égoïstes (pour qu’il m’apporte de quoi progresser). Dans les deux cas, les faits sont les mêmes : faire progresser le groupe permet de faire progresser l’individu en retour.

Liens utiles

Site WSSA

Photos : Maikemaus25 – InlineGames et droits réservés

bichonrider

29 novembre 2008 at 12 h 00 minSurtout que voir des tricks de furie (et y

aurelien

28 novembre 2008 at 19 h 32 min-flo-

28 novembre 2008 at 18 h 44 minbon aller un petite note pseudo mathématique : une ligne (de plots) c'est plutôt 1D que 2D... Pas d'accord: comment expliques-tu l'existence des switches en 1D?

Quand je fais une grande volte, ou même un crazy, je sens bien les 2D. Le fait de pouvoir aller vers la gauche et vers la droite apporte la 2D.

J'irai même plus loin: comment, en dehors le la 3D, exprimer la différence entre un pied avant et une cafetière?

C'est bien la morphologie humaine qui dicte les règles du freestyle slalom. Ton corps, 4 roues sous chaque pied et des obstacles connus à intervalles réguliers sur ta route, qu'il faudra esquiver avec efficacité et élégance. Oui, il y a une dimension philosophique dans le slalom.